Mon enfance

Qui suis-je ?

Drôle de question ! et pourtant, oui … vous aimeriez bien le savoir !

Et bien je vais essayer de vous le dire avec mes mots à moi, avec ma façon à moi, avec mon cœur à moi.

Tout d’abord, je m’appelle Morize, de mon prénom : Philippe et pour être tout à fait complet je porte aussi le prénom de mon parrain : Albert, frère de mon grand-père paternel et le nom aussi de la Sainte Vierge : Marie.

Je suis né le 2 juin 1942, dans les Alpes, au sein d’une famille formidable qui comptait alors quatre garçons (5 – 4 – 3 et 1 an) mais mes parents ne s’arrêteront pas là et mettront au monde, après moi : deux filles (1945 et 1947), puis deux autres garçons (1949 et 1951) et enfin deux nouvelles filles (1953 – 1957)

A l’un comme à l’autre de mes parents, je dois beaucoup et je leur dis ici un grand MERCI.

Mes parents, aujourd’hui, nous ont quittés tous les deux ; mon père le premier en 1986 et ma mère plus récemment (en octobre 2001). Au jour du décès de ma maman, ils avaient déjà laissé derrière eux une nombreuse descendance :

ü 11 enfants,

ü 39 petits-enfants,

ü 30 arrières petits enfants,

et depuis 4 nouveaux bébés ont été accueillis au sein de notre famille, d’autres nous sont déjà annoncés pour les mois à venir et la famille ne fera que s’agrandir.

« Lorsque l’enfant paraît… »

Je ne vous dirai rien de mes ascendants

- côté « paternel », mon papa en a parlé pour sa part dans le chapitre : « Pierre Morize, ma famille »,

· côté « maternel », je n’en ai malheureusement pas beaucoup de connaissance, ayant plus vécu du côté Morize / Prat que du côté Le Marois / de Rodellec,

· côté « collatéral », je leur laisserai le soin de parler d’eux-mêmes, s’ils le désirent uniquement bien sûr, à travers ces quelques pages que je mets ici à leur disposition.

Quant à mes enfants, petits-enfants, neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces… certains, je le sais déjà, viendront, au fur et à mesure du temps qui passe, rajouter à tout notre passé, leur propre devenir et leur présent qui, un jour à leur tour, deviendra leur propre passé et donc nos

« Souvenirs de Famille ».

Mais, puisque toi, l’inconnu, tu viens d’avoir la malencontreuse idée d’allumer ton ordinateur, de te connecter sur Internet, de trouver mon site et enfin, pour comble de ton malheur, de cliquer sur ce premier chapitre que je me suis réservé (ô folie de ta part !), il faudra bien maintenant que tu me supportes un temps plus que certain pour écouter mon histoire, l’histoire peut-être d’une toute petite partie de ma vie !!!

Les récits qui vont suivre sont presque tous extraits de courriers que j’ai écrits.

Que leurs destinataires me le pardonnent !

L’histoire de ma vie est beaucoup plus simple. Elle aurait pu commencer par ces mots :

« Il était une fois »

Non ! celle-là c’est l’histoire de tous les livres ; elles commencent toujours ainsi : « Il était une fois » et se termine souvent de la manière suivante : « Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants ». La mienne aujourd’hui sera tout autre mais rien ne t’oblige ni à la lire, ni à aller plus loin.

Mes toutes premières années

C’était en un temps où toutes les petites filles n’étaient pas encore nées. C’était, sans doute, il y a un million d’années… mais, pour moi, c’est encore souvent comme si cela s’était passé hier.

En ce temps-là, il n’y avait pas d’électricité dans nos campagnes, ni l’eau de la ville. Pour arriver en certain lieu, il n’y avait pas de routes goudronnées, rien que des chemins de terre bien souvent caillouteux. Dans les champs, il n’y avait pas de tracteurs, mais de lourdes charrettes, traînées par de puissants chevaux (ce n’est qu’après sans doute que l’on a inventé la race des chevaux de courses… car une charrette de ces temps-là n’avait rien de comparable avec un sulky). C’était donc il y a très, très, très longtemps et pourtant ce n’était encore que « hier » dans ma mémoire…

1942, la guerre… les bombardements… dans une petite ville des Alpes, Sisteron, toute une famille bien souvent descend dans la cave… on y vit des nuits entières, des jours entiers… on va alors se ravitailler à la soupe populaire distribuée par les soins de la Croix-Rouge sur la place de la petite ville… les sirènes hurlent, les avions passent, les bombes tombent… des gens meurent… Dans cette ville, il y a un tout petit garçon, le cinquième enfant d’une famille qui, avec le temps, deviendra beaucoup plus nombreuse, fruit de l’amour de parents qui, trop souvent peut-être, se sont trompés dans le calcul de la méthode Ogino.

De cette époque, il ne me souviendra que du défilé des Américains avec des distributions (disons plutôt : « des lancers ») de chewing-gum et de chocolat. Alors passons ce temps, le temps de la peur, des sirènes, des avions, des bombes, le temps de la mort…, de la soupe populaire mais aussi, je crois, le temps de l’enfance avec ses tickets de rationnement (tu vois, déjà on marchait à coup de tickets !!!).

1945, nous nous retrouvons en Bretagne et déjà la famille s’est agrandie, une petite sœur nous est née en voyage, à Laval… mon papa était ingénieur forestier… toute mon enfance, je l’ai vécu avec la forêt dans mon environnement. Chaque mois de Juillet, nous nous retrouvions dans une grande maison forestière où, nous passions un mois complet au plein cœur du massif forestier du Huelgoat.

Nos vacances en famille : la Coudraie et le Mesgouëz

Nous y vivions comme de petits sauvages, enfin tels que nous nous les imaginions et cette forêt, aux mille embûches, n’avait plus de secret pour nous, parcourant ses sentiers, faisant les guides au « ménage de la Vierge » dans « l’allée des Violettes » et les fanfarons au-dessus du néant du gouffre, bloquant avec de petits cailloux la fameuse « Roche tremblante » que le pauvre homme qui n’avait plus qu’un bras n’arrivait plus à faire bouger devant les touristes amassés, courant à la « Marre aux sangliers » mais surtout vivant dans notre camp où chacun avait un siège et où notre maman était notre « Blanche-Neige »

Nous y vivions heureux, seuls en famille, avec mes grands frères, avec mes petites sœurs, avec ma maman…mon papa ne venait nous rejoindre que le week-end ou le dernier jour pour nous emmener tous dans la propriété de mes grands-parents où nous passions le mois d’Août…

Il s’agissait d’un vieux manoir breton, avec une grande bâtisse flanquée de deux ailes, l’une abritant les corps de ferme : étables, écuries, porcheries, l’autre les dépendances : garages, cellier, cidrier, laiterie et, au premier étage, le logement de mon oncle qui administrait la ferme et les terres… Il n’y avait ni électricité, ni eau courante… c’était il y a bien longtemps ! Il y avait les lampes à pétrole, il y avait le puit ! c’était, tu le vois, il y très, très, très longtemps !

Je me souviendrai toujours de ces longs dîners aux chandelles et aux lampes à pétrole où les enfants n’avaient que le droit de se taire pour écouter les récits des grandes personnes, des histoires d’avant ou des histoires du jour mais toujours de ces histoires du fin fond de nos campagnes, de ces histoires dont on réclame encore les récits… des histoires vécues bien sûr, des histoires de tous les jours… et ces jours étaient bien loin de ressembler à ces jours d’aujourd’hui…

Je me souviendrai toujours de la lueur vacillante de la lampe à pétrole qui s’éloignait dans le couloir alors que nos parents venaient de nous coucher après la prière du soir et qu’ils nous abandonnaient (mon frère Michel et moi) à la profondeur de la nuit avec tous nos fantasmes et un peu notre peur au ventre qui se réveillait brutalement au hululement des chouettes nichant sous le toit de la chapelle…

Je me souviendrai toujours du bruit de la pompe chaque matin lorsque le frère de mon père tirait l’eau pour ses bêtes alors que presque toute la maisonnée dormait encore, suivi cependant de peu par mon grand-père qui accomplissait la corvée du remplissage des cuvettes en porcelaine dans chaque chambre afin que nous puissions faire nos ablutions… ô combien sommaires ou même trop souvent inexistantes ! … l’eau était glaciale car pompée directement au puits mais d’un bienfait extraordinaire, nous affirmait-on, sur notre réveil… (tu devrais un jour essayer et m’en dire tes pensées !)

Si mes grands-parents n’y habitaient que l’été, mon oncle, ma tante et leurs trois enfants y demeuraient toute l’année. En réalité, sorti tout droit major d’une école d’agriculture (« Grignon » de Beauvais), il gérait la propriété. Après avoir tenu une station des haras, il cultivait du blé, il élevait des vaches, des cochons, des poules et des lapins ; il y avait aussi des chevaux, non à vapeur mais bien réels, en chair et en os… il y avait aussi le taureau, l’effroyable taureau et, pour nous, les cours d’instruction pratiques lorsque les paysans du coin emmenait leur vache au taureau. C’est depuis ce temps que je sais qu’on ne dit pas : je vais « au coiffeur » mais « chez le coiffeur » et la nuance est d’importance car la vache : allait « au taureau chez Monsieur Morize ».

Je me souviendrai aussi longtemps encore des journées de moisson où, après avoir préparé le tour du champ à la « faux » mon oncle le coupait à la « moissonneuse-mécanique » traînée par la brave Victoire tandis que, derrière, les femmes liaient les gerbes à la main avec une poignée d’épis. La « moissonneuse-lieuse » fera son apparition par la suite, soulageant les femmes de cette pénible corvée. Il fallait aussi mettre les gerbes en fuseaux pour qu’elles puissent sécher au soleil puis, quelques jours après, on les rentrait dans la cour de la ferme du manoir. C’était alors d’énormes charretées qui circulaient dans l’allée avec nous à leur cime, tout heureux et tout fiers.

Alors venait le temps du battage. C’était une chose extraordinaire, un vrai événement presque aussi important qu’un mariage, qu’un enterrement ou même que l’ouverture de la chasse car on mélangeait un peu tout à cette époque.

La « batteuse » mécanique arrivait la veille, traînée par deux puissants chevaux de labour. Elle comprenait une énorme machine et un non moins énorme moteur que l’on reliait l’un à l’autre par d’énormes et longues courroies qu’il fallait tendre au maximum. Il fallait trois bonnes heures pour la mettre en place au milieu de la cour de ferme et, tourbillonnant autour, nous n’étions pas là pour arranger les choses ni aider à la manœuvre si ce n’est par les bolées de cidre que nous versions, à la demande, à tout ce petit monde, sans oublier bien sûr de nous en verser de temps à autre une bonne et succulente petite rasade...

Le travail commençait très tôt le matin. Avec le lever du soleil, tout le monde était là : le seigneur des lieux, mon oncle, les techniciens de la « loco », ce gros moteur à vapeur qui servait à entraîner la machine dans un bruit infernal mais dont nous aimions entendre le « ronronnement » régné en maître sur toute la campagne alentours pendant des jours et des jours, tout ce temps de battage, et tous les voisins des environs : les hommes, les femmes, les enfants, une main d’œuvre d’une cinquantaine de personnes, chacune à son poste, les uns sur la machine pour satisfaire en elle son appétit féroce de gerbes, les autres aux charrettes car il fallait approvisionner sans discontinuité ; on en trouvait encore sur le tas de foin (pas pour ce que tu crois, on est sérieux en Bretagne !) et d’autres encore aux sacs de blé… et, pendant ce temps, les femmes tournaient aux fourneaux, sous l’œil attentif de ma grand’mère, car, à dix heures, à midi, à seize heures, il fallait bien nourrir toutes ces bouches affamées en attendant l’heure du repas qui, le soir venu, le travail achevé, allait réunir tout ce beau monde autour des planches dressées sur des tréteaux… pour déguster et honorer ce cochon que l’on avait dû sacrifier la veille pour l’occasion mais avec tout le cérémonial dû à son rang et dont, pour aujourd’hui, je ferai grâce à ton âme de par trop sensible.

Notre rôle de la journée, car nous aussi nous avions notre tâche, était d’accompagner ces dames qui portaient à boire et, crois-moi, le cidre coulait à flot et plus il coulait, plus les langues se déliaient, plus les mains se portaient et plus l’ambiance devenait chaude et plus il refaisait soif… et nous aussi nous y allions d’un verre à l’autre, perdant peu à peu le fil du temps et la notion des choses…

Mon oncle avait des animaux. Moi, j’ai mené les troupeaux ; moi, j’ai gardé les vaches ; moi, j’ai nourri les cochons ; moi, j’ai soigné les lapins ; moi aussi (excuse-moi) j’ai emmené la vache au taureau… c‘était la campagne, c’était la nature, c’était la vie… avec les couvées de poussins, la mise bas des lapins, les portées de porcelets, l’arrivée des veaux… c’était la nature et c’était beau… c’était la vie…

Il y avait aussi les ballades en famille au bord de la mer, à Térénez ou à Samson, les pique-niques dans les rochers de Bec An Fry ou de Primel-Trégastel, les messes à Plouézoch ou à Kermouster, les 15 août, grande fête familiale où nous avions droit à la petite pièce de un franc de la part de nos grands-parents, de notre oncle et de notre tante, de l’oncle Albert aussi qui à moi, en temps que son filleul, me donnait dix francs. Cette tradition de la piécette s’est perpétuée par la suite et je me souviens de la dernière fois où ma grand’mère m’a glissé cette même pièce dans la main en me disant à l’oreille : « c’est de la part de ton grand-père, c’est peu de choses mais c’est pour respecter la tradition » Mais pour moi, ce n’était pas « peu de choses », c’était le pur respect de la tradition… de la famille…

La fête du 15 Août était aussi pour nous l’occasion d’offrir à nos parents un petit spectacle autour d’un feu dans un coin de la cour du manoir, spectacle qui nous donnait l’occasion de nous faire un tant soit peu d’argent de poche en leur vendant des cigarettes confectionnées avec leurs vieux mégots, des bonbons achetés à l’épicerie du village et en faisant une petite quête en fin de spectacle. Le 15 Août était aussi pour nous l’occasion, après la messe familiale, d’un grand repas tous ensemble avec la traditionnelle langouste que mon grand-père et son frère étaient allés nous chercher aux viviers de Primel-Trégastel à pied tôt ce même matin… c’était aussi la tradition mais les traditions se perdent de nos jours… Dommage…

Un amour de gosse

C’est là aussi qu’un mois d’août est né mon premier AMOUR d’enfant ; j’avais six ans, elle en avait cinq ; j’étais le petit garçon du manoir, elle était la petite fille du « je ne sais quoi d’ailleurs », ils habitaient une toute petite maison du domaine, à une vingtaine de mètres de l’aile gauche du manoir, et étaient ainsi nos plus proches voisins, son papa était cuisinier dans la marine nationale je crois et devait servir sur un bateau de guerre ; je m’appelais « Fifi », elle s’appelait « Hélène ». C’est beau, c’est pur, un AMOUR d’enfant !

Du haut de mes six ans, elle était belle avec son petit tabler rose et son nœud dans les cheveux… elle avait une sœur jumelle : Mimie (non pas « mini-petite-souris » mais de son vrai prénom : Marie-Perrine »)… mais jamais je ne me trompais, c’était mon Hélène !

Nous courrions la campagne ensemble, tantôt avec sa sœur jumelle et mon cousin, avec lequel j’allais les attendre tous le midi, cachés derrière le roncier qui se trouvait face à leur maison et les appelant : « Les deux petites filles vous venez jouer », tantôt seul. Nous nous cachions dans les fougères, nous construisions des cabanes en herbe, nous jouions au papa et à la maman… comme tous les petits enfants de notre âge aux fins fonds des campagnes…

Nous nous étions bien sûr mariés, dans le plus grand secret, au pied de l’autel de la chapelle… Tout le monde connaissait notre AMOUR d’enfant et tout le monde trouvait cela « mignon », aussi personne ne s’inquiétait de nos absences, même si celles-ci parfois s’éternisaient : « Oh ! ils sont encore sûrement ensemble ces deux-là, laissez-les, ils ne vont plus trop tarder » (c’est vrai que nous ne connaissions pas les mêmes dangers que ceux que peuvent courir nos enfants ou petits-enfants d’aujourd’hui)

Parfois, c’est vrai, nous nous attardions longuement, nous étions si bien ensemble… jamais nous ne nous sommes fait prendre… C’était et cela reste une époque émouvante de ma vie !!!

Pourquoi tout ce charabia, sans doute un peu banal et peut-être sans trop d’intérêt ! Sans doute n’arriveras-tu même pas jusqu’à ce moment de ma vie, pourtant encore si courte. Pourquoi ? Simplement pour mieux te faire saisir l’atmosphère qui était la mienne à cette époque et pour que tu comprennes mieux ces moments qui vont suivre…

C’est, en effet, en ces lieux, au cours de l’un de ces mois d’Août, que j’allais connaître le premier vrai chagrin de ma vie et mon Hélène allait en être le centre. C’était en Août 1950 (tu vois, il y a bien longtemps, si longtemps même... que tu n’étais pas encore arrivée ni même en commande et pourtant, pour moi, aujourd’hui, c’était seulement hier… et mon émotion est encore aussi forte… avec mon cœur serré, avec mes larmes dans les yeux…) ; un mois d’Août comme tous les mois d’Août, avec sa moisson, son battage, ses ballades, ses pique-niques, son 15 Août, avec aussi le soleil dans le ciel, le chant des oiseaux dans la nature, le coassement des grenouilles dans la mare, le hululement des chouettes dans la chapelle et pourtant un mois d’Août pas ordinaire.

Depuis notre arrivée, il y avait quelque chose qui n’allait pas autour de moi, quelque chose d’indéfinissable qui se voyait sur les visages mais que je n’arrivais pas à comprendre avec mon cœur de petit homme. Bien sûr je savais que mon Hélène était malade, on me l’avait dit le mois dernier mais qui n’a pas été malade enfant ? Elle restait couchée, mais elle allait bientôt guérir… pouvait-il en être autrement ?… d’ailleurs ma tante, chaque matin, chaque midi, chaque soir, allait lui faire sa piqûre et chaque fois je l’accompagnais… alors elle allait guérir, elle ne pouvait que guérir…

Mais pourquoi étais-je le seul petit garçon qui avait le droit d’aller la voir dans sa chambre ? Il paraît que c’est elle qui me réclamait et le médecin, après de longs palabres (à l’époque bien sûr, je ne savais pas encore ce que ce mot signifiait), avait donné son autorisation pour moi tout seul ! Mais pourquoi ? Je n’avais que huit ans mais mon cerveau s’interrogeait beaucoup, cela bouillait dans ma p’tite tête. Enfin l’essentiel c’était que je puisse la voir… alors je la voyais et j’étais heureux mais un peu soucieux sur ce mystère…

Je ne comprenais pas non plus pourquoi elle restait toujours allongée, pourquoi je ne pouvais jamais l’emmener jusqu’à la fenêtre, il faisait si beau dehors, les oiseaux chantaient, le soleil brillait et dans sa chambre il faisait si triste… parfois je lui portais quelques fleurs cueillies dans les champs… des fleurs toutes simples, des fleurs d’enfant, des pâquerettes, des boutons d’or et même des pissenlits… mais ce n’était pas pareil car ces fleurs fanaient…

Lorsqu’Hélène ne pleurait pas pour sa piqûre, j’avais l’autorisation de rester seul avec elle, cinq minutes mais pas plus… alors Hélène ne pleurait plus et je pouvais trois fois par jour l’avoir pour moi tout seul !

Tout doucement je m’approchais d’elle ; elle me tendait sa petite main, je la prenais dans la mienne… je sens encore quelque fois ce contact si doux. Parfois elle voulait voir les feuilles dans les arbres et le bleu du ciel… le chant des oiseaux… j’essayais alors de lui soulever la tête, elle semblait si heureuse.

Je lui parlais, j’avais tant de choses à lui dire ; je lui disais nos prairies, nos fougères, nos cabanes éphémères, je la faisais rire ; je lui disais aussi la vie : la couvée de poussins, la portée de porcelets, le petit veau et surtout le jeune poulain de Victoire avec ses jambes si grandes et elle riait encore ; je lui disais demain, oui demain, car demain nous repartirions, main dans la main, à travers notre campagne, nous irions à la mare écouter les grenouilles et elle riait toujours… nous irions partout car elle allait guérir…

Je n’avais qu’un cœur d’enfant, elle me souriait… parfois aussi elle voulait savoir, savoir la forêt, savoir les oiseaux, savoir les papillons, savoir tout… tout ce qui rend la vie plus belle… Mais le temps passait chaque fois trop vite, alors la porte s’entrebâillait, la tête de ma tante apparaissait : « Allez, Fifi, on s’en va, il faut qu’Hélène dorme maintenant »… Je l’embrassais sur les deux joues, il fallait presque que je grimpe sur le lit qui était trop haut ; sur le seuil de la porte, je me retournais pour un dernier petit signe de la main, elle me souriait, je m’en allais…

Mais pourquoi tant de mystères chez les grands ; dès mon arrivée dans la cuisine, les conversations s’arrêtaient mais déjà j’avais vu la trace des dernières larmes sur les yeux rougis… Alors que se passait-il que l’on voulait me cacher ? Cela ne devait pas être si grave, puisque mon Hélène savait encore rire avec moi, elle allait guérir !

Les jours passèrent et ce fut le 7 Août… une semaine tout juste avant cette fête de l’Assomption, cette fête de toute notre famille… nous portons tous le nom de Marie…

Ce matin je n’ai pas eu le droit de rendre visite à Hélène alors, je me souviens, j’ai prié pour elle. J’ai été à la chapelle car j’avais quelque chose de spécial à y faire : « Oh, oui ! Marie, guérissez Hélène… hein! que vous allez la guérir… je vous en supplie… guérissez là » C’est, je crois, mot à mot la prière que je fis ce matin là. Je priais avec tout mon cœur, avec toute ma naïveté d’enfant et maintenant, j’en étais sûr, elle allait guérir… et il fallait aller le lui dire…

Il me fallut faire la sérénade à midi pour accompagner ma tante mais on m’a cédé et même après, pour mes cinq minutes avec elle. Ces cinq minutes-là, elles resteront gravées dans ma mémoire ; bien sûr parfois, elles y sombrent mais parfois aussi elles ressurgissent comme maintenant et alors mes yeux s’embuassent de tristesse et de larmes.

Je l’ai vu mon Hélène, je lui ai dit que ça y était, qu’elle allait guérir ; dans quelques jours nous allions pouvoir sortir ensemble et courir ensemble. Elle vivait, peut-être me croyait-elle, peut-être savait-elle déjà… il est de ces choses que les enfants devinent et que les adultes ignorent… Je l’ai embrassée, j’étais si heureux et je m’en suis retourné tout joyeux.

Ce soir-là, je n’ai pas eu le droit de m’approcher d’Hélène, juste un clin d’œil sur le seuil de la porte de sa chambre ou plutôt de celle de ses parents car c’est là qu’elle dormait : il faisait sombre, les volets étaient tirés et là, près de son lit, une religieuse sur une chaise semblait somnoler. Hélène, elle, dormait et il ne fallait pas que je la réveille… ma tante lui ferait sa piqûre un peu plus tard.

C’est alors simplement que j’ai aperçu dans la cuisine sa maman qui, assise dans un coin, pleurait doucement… et là, autour de cette table recouverte de verres à moitié vides, que faisaient-ils donc tous ces gens ? Même Monsieur le Curé était là ! Tout le monde parlait à voix basse et personne n’avait l’air de m’avoir remarqué. Et que disaient-ils ? Je ne comprenais rien, juste un mot qui revenait souvent : « … nuit, … la nuit, … cette nuit … » mais aussi il me semblait entendre d’autres mots encore plus incompréhensibles à mes trop jeunes oreilles : « … menuisier, … fleurs, … cierges, … croix, … » ! Alors eux ils ne savaient pas : Hélène, mon Hélène dormait… elle allait guérir…

Le lendemain matin, c’est mon oncle qui est venu me chercher dans ma chambre… il fallait que je parte avec lui… il allait aux pâtures avec ses chiens et le troupeau ; Hélène était très fatiguée, je n’aurai le droit de la voir que le soir. Cela m’était égal, elle allait guérir… alors je suis parti derrière lui et avec mon cousin, tenant mon bâton pour guider les vaches récalcitrantes…

Mon oncle était très gentil avec moi et je l’aimais bien, il me parlait des arbres, des perdrix qui s’étaient remisées la veille dans la vieille garenne, du lièvre qui, l’an dernier, avait son gîte dans ce fourré, des chevreuils qui, hier encore, folâtraient dans les champs de blé… nous étions bien ensemble…

Sur le coup des onze heures, je crois, j’ai vu mon papa et ma tante arriver… ce n’était pas coutume… peut-être qu’Hélène s’était enfin réveillée et qu’elle m’avait réclamé… c’était sûrement çà… ce ne pouvait être autre chose… alors je me suis levé et j’ai couru à leur rencontre.

Ma tante m’a pris par la main, elle s’est assise dans l’herbe avec mon papa, elle m’a mis sur ses genoux. Je n’entendais plus que le son de sa voix dans le brouillard de ma petite tête : « … j’étais, bien sûr, un grand garçon… j’étais bien sûr très courageux… Hélène était partie… il y a une heure, des anges étaient venus la chercher… maintenant elle était au Ciel… maintenant elle me regardait, maintenant elle ne me quitterait plus jamais…maintenant, je n’avais pas le droit de pleurer… »

Mais je n’avais que huit ans, je n’étais plus un grand garçon, je n’avais plus envie d’être courageux, j’avais envie de pleurer t ce n’était pas juste… pourquoi ? pourquoi ?… et je pleurais doucement.

Je suis rentré à la maison ; sur le chemin j’ai cueilli des pâquerettes et des boutons d’or… j’ai été voir Hélène… qu’elle était belle mon Hélène !!!

Elle dormait là sur son grand lit blanc, on lui avait mis une grande robe blanche, la robe qu’elle avait mise pour sa communion au mois de mai, sur sa tête on avait déposé une couronne de lys blancs… depuis ce jour, j’aime les lys blancs, ils sont pour moi chargés de signification !

Je ne suis pas resté très longtemps et, avant de sortir, mon papa m’a dit : « Maintenant, mon chéri, tu vas lui dire au revoir en l’embrassant sur le front tout doucement, juste sur le front et surtout sans lui prendre les mains. » Je n’ai pas bien compris mais j’ai fait tout comme il me l’avait dit…

Alors, j’ai compris, j’ai compris la mort, j’ai compris le froid, j’ai compris le marbre et j’ai beaucoup pleuré… à chaudes larmes, à gros sanglots et, autour de moi, tout le monde pleurait. Je n’ai pas voulu revoir Hélène, j’avais compris, c’était fini, c’était vraiment fini… c’était donc ça la mort…

Ce jour là, à cette minute, je suis passé dans la cour des grands ; à huit ans, deux mois et quatorze jours, je suis brutalement devenu adulte… Ce jour-là, à cette minute même, elle était déjà devenue un ange ; à sept ans, deux mois et trois jours, on ne peut que devenir un ange…

Trois jours plus tard, on a sorti de sa maison une petite boite en bois blanc, non pas l’un de ces cercueils comme on en fabrique aujourd’hui, juste une simple boite en planche que le menuisier avait spécialement conçue pour elle… on l’a posée sur la charrette qui sert au foin, avec la bonne « Victoire » dans les brancards… on l’a recouverte de fleurs, rien que des fleurs blanches… il y avait pourtant aussi un petit bouquet de cinq roses rouges que j’avais été cueillir le matin même chez les voisins et j’en portais encore les marques au-dessus de mes mains… je ne voyais plus que mes roses…

Il y avait beaucoup de monde. Monsieur le Curé, les enfants de chœur, la famille, toute la famille, les voisins, tous les voisins, ceux du battage et les autres. Tout le monde pleurait… c’était triste mais c’était… beau. La charrette est partie, tout le monde a suivi… nous en voiture avec mon papa. Plus tard, nous sommes rentrés à la maison… mon Hélène, elle, elle n’est jamais revenue…

C’était ce mois d’août de l’an 1950… un mois d’août où toutes les petites filles sont en vacances… en un temps aussi où toutes les petites filles n’étaient pas encore nées…un beau mois d’août avec du soleil, du ciel bleu et des chants d’oiseaux… c’était il y a longtemps, très longtemps… parfois aussi, en cet instant précis, dans mon cœur, ce n’était pourtant qu’hier…

Parfois, les années suivantes, au mois d’août, un petit adulte disparaissait… il allait ramasser quelques fleurs sur le bord du chemin et les portait en secret à son Hélène mais nous avions tellement de liberté que personne ne s’en inquiétait…

« Hélène Chérie,

« O toi que nous pleurons

« Jamais nous ne t’oublierons.

« Dans notre cœur

« A jamais brisé,

« Ta douce image

« Restera gravée

On peut, parfois encore, voir, à la porte d’un petit cimetière breton, sortir un homme, un peu las, et, sur une tombe, près d’une plaque d’enfant, cinq roses rouges et un lys blanc.

« N’est-ce pas l’oasis où je rêve … »

(Charles Baudelaire)

suite un peu décousue d’une histoire à dormir debout

Ma tendre enfance

Nous, mon alter ego et moi, sommes nés en l’an 1942, sous le signe des Gémeaux, un «x » du mois de Juin. Cinquième enfant d’une famille qui en comptera jusqu’à onze (douze, si nous nous comptons tous les deux !) : sept garçons et quatre filles (n’ayant jamais connu la véritable identité de mon égal, je ne l’ai jamais départagé entre fille ou garçon !). Notre papa, ingénieur des Eaux et des Forêts, était alors en poste à Sisteron, ville forteresse des Basses Alpes.

Pour déjà faire preuve d’originalité, nous sommes arrivés au monde à la maternité de Dignes, alors que mes aînés étaient tous nés à la maison avec l’aide de notre père et d’une sage-femme … mais ce dernier était en tournée pour marquer des coupes de bois et notre mère ne voulut pas, à juste raison, se débrouiller toute seule et mettre ainsi en péril notre arrivée.

Nous avons vécu les premiers mois de notre vie, tantôt dans la maison tantôt dans la cave… en tout cas, en grande partie, sous les bombes. Après chaque passage des avions « alliés » qui pourchassaient nos envahisseurs, notre père sortait pour ramasser les morts et les blessés, tandis que notre mère courait sur la place, parfois au péril de sa vie, afin de pouvoir approvisionner nos petits estomacs affamés.

A ce niveau de cette nouvelle partie de mon récit, je ne parlerai que de moi-même et, excuses-moi, si à tour de rôle c’est l’un puis l’autre qui se raconte (à vrai dire, je n’ai jamais pu moi-même faire une totale et complète distinction entre mes deux êtres !)

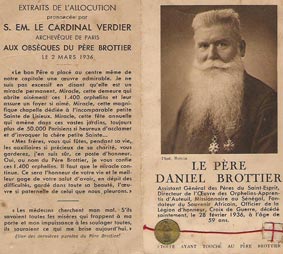

Gravement malade par deux fois, laissé pratiquement mort par les médecins, ma maman m’a toujours dit que je devais en partie mon salut à la soupe populaire que, deux fois par jour, elle allait chercher sur la place de la ville. Pour l’autre partie de mon salut (physique bien entendu) je le devrais à une image miraculeuse du Père Bottier, fondateur de l’Association des orphelins d’Auteuil, que mon papa avait glissée sous mon oreiller alors que les sœurs (religieuses) avaient quitté mon chevet en lui disant : « Ne pleurez pas, vous avez déjà quatre enfants, rendez celui-là à Dieu, vous aurez ainsi un petit Chérubin au Ciel ! » (en guise de Chérubin, ils ont été gâtés !)

Malgré tous ces évènements, cette période de ma vie ne m’a guère laissé de souvenirs mis à part un défilé des troupes américaines mais ce souvenir n’a dû être conservé, je suppose, qu’à grand renfort de tablettes de chewing-gum et de barres de chocolat…

En Août 1945, mon papa était affecté en Bretagne et nous emmenait bien sûr avec lui. Sur le parcours que nous fîmes tous en train, nous dûmes nous arrêter à Laval car maman avait à y prendre, paraît-il, une petite sœur pour nous. Après une halte de quelques jours, nous reprenions donc notre chemin avec un élément en plus (et imagine, dans nos bagages, une petite fille… après cinq garçons !!!)

Je garderai cependant longtemps, dans ma mémoire, que nous allions chercher pain, lait et fromage avec des tickets de rationnement. Je crois que, étant fonctionnaire, une partie du salaire de mon père devait être versé sous cette forme… Il y avait aussi des bons pour le charbon et pour d’énormes livraisons de bois (source principale de notre énergie de chauffage à l’époque)

Le reste de mon enfance, puis mon adolescence, plus rêveuse que studieuse, se passèrent sans trop de problèmes. J’avais la chance de vivre dans un milieu, disons, bourgeois et même si les salaires des fonctionnaires n’étaient pas très élevés, il y avait, avec les allocations et surtout pas mal d’astuces et de débrouillardises de la part de ma maman, de quoi nourrir toutes ces petites bouches. Nous vivions, comme je te l’ai déjà raconté, dans une vie antérieure, beaucoup dans le sein familial entre frères et sœurs et passions nos vacances mi dans une maison forestière, la Coudraie (en forêt du Huelgoat), mi dans la propriété de mes grands-parents, le Mesgouëz, entre Plouézoch et Plougasnou dans le Nord Finistère.

Nous avons aussi longtemps eu, en permanence, une « bonne » qui logeait à la maison, une « femme de ménage » qui venait au moins deux fois par semaine et, pour les grandes occasions qui se résumaient surtout aux jours des communions solennelles une « cuisinière » ; celle-ci venait opérer dans les cuisines en grande tenue bretonne de Primel-Trégastel. Il faut dire que le travail ne manquait pas.

De ces « bonnes » qui faisaient partie intégrante de la famille et dont j’ai gardé le meilleur souvenir car je les considérais comme des grandes sœurs avec lesquelles les plus jeunes, dont je faisais partie, mangeaient à la cuisine (mes grands frères, je ne saurais l’affirmer si, pour eux, à leurs yeux, elles ne pouvaient pas être autre chose que des simples grandes sœurs !). L’une d’entre elle, Aline, a été, peu de temps après nous avoir quittés pour se marier, assassinée par son mari qui, un soir en se promenant le long du « chemin de Hallage », l’a bousculée dans l’Odet, rivière qui traverse Quimper ; elle était, de plus, enceinte et son mari fut condamné. Une autre était à moitié folle et a fini tuberculeuse.

Je me souviens, au sujet de ces deux personnes de deux anecdotes, l’une amusante : elle faisait, en tout cas, bien rire mon père qui ne cessait de la raconter, l’autre plus tragique.

Alors que nous étions en vacances au Mesgouëz, notre « bonne » tomba malade. Prise de fièvre et de douleur, le médecin fut appelé à son chevet. Après l’avoir examinée, il fit venir mon père dans sa chambre et lui dit : « Ne vous inquiétez pas, elle a la jaunisse. » - « La jaunisse ? Comment ça docteur ! Mais en êtes-vous bien sûr ? Comment voyez-vous ça ? » - « Oh ! cher monsieur, c’est tout simple, regardez, elle est toute jaune ! » et, joignant le geste à la parole, il souleva la totalité de la chemise de nuit de la pauvre malade mettant ainsi à jour, aux yeux ébahis (ou ravis, je n’ai jamais su !) de mon père, son corps entièrement dénudé !!!

L’autre anecdote est plus dramatique et je sais qu’elle m’avait à l’époque beaucoup impressionné. Mon père était allé chercher cette autre « bonne » dans une ferme des fins fonds de la campagne bretonne et j’étais parti avec lui. On l’avait recommandée à mes parents comme un « bon service » à rendre à sa famille car elle était un peu « simplette » et on la disait même un peu folle. Elle était toutefois très gentille. Quelques mois plus tard, elle aussi tomba malade ; en réalité, elle l’était déjà certainement lorsque nous la prîmes chez nous. C’était peu de jours avant la Noël et elle avait acheté plein de cadeaux pour ses petits neveux chez les parents desquels elle devait prochainement se rendre. La « faculté » décréta qu’elle était atteinte de tuberculose et elle fut immédiatement transportée en ambulance à l’hôpital. Mais cette grave maladie étant contagieuse, cette même « faculté » fit venir à la maison les services sanitaires de désinfection et tout ce qu’elle possédait dans sa chambre : vêtements et affaires personnelles, y compris les cadeaux de Noël, passèrent au feu. Nous n’eûmes jamais le droit de la revoir.

La famille de mon premier copain

J’avais aussi un excellent copain, fils d’un alors richissime industriel de la région, ami de mes parents, famille nombreuse aussi (quatorze enfants) et j’y étais considéré comme le quinzième. Sa maman était vraiment pour moi une seconde mère ! Je passais chez eux de nombreux week-end et la quasi-totalité de mes vacances de Pâques. Il avait aussi deux sœurs charmantes, à peu de chose près de notre âge (tu sais, dans les familles nombreuses, les enfants se suivent de près) et je ne saurais trop dire si je me plaisais chez eux pour ces deux sœurs ou pour lui (mon alter ego est sans doute mieux renseigné que moi sur ce sujet !)

De ces séjours, il me reste tout de même des souvenirs faramineux : d’abord les « domestiques », il y avait la cuisinière, la femme de ménage, la lingère, le valet qui servait à table (je ne te dis pas la tablée car parents, enfants, amis des enfants, amis des amis et même parfois amis des amis des amis… tout le monde était là… super sympa mais impressionnant … autour des parents), le jardinier et le chauffeur et si j’en oublie qu’il me le pardonne. Ce personnel mangeait avant nous à l’office.

Au cours de ces repas, le valet en tenue se tenait près de la porte d’entrée sa serviette pliée sur l’avant bras. Aussitôt votre assiette terminée, il vous l’enlevait par la droite et vous en redonnait une autre par la gauche… aussitôt votre verre vidé, il vous le remplissait à nouveau… il avait l’œil à tout et, je dois te l’avouer, j’aimais bien tout ce cérémonial. La maman était toujours servie en premier puis les autres convives et enfin le papa terminait la tournée.

Ensuite, il y avait la maison et les dépendances. Lorsque je venais, mon copain et moi, nous occupions l’une de ces dépendances où l’on avait aménagé, spécialement pour nous, une chambre toute mansardée). La maison était immense au milieu d’un jardin encore trois fois plus immense. Il y avait aussi ce jardin qui donnait directement sur la baie de Sainte-Marine ; et puis il y avait surtout, au bout du jardin, la cale privée et le yacht, un dix mètres tout en bois à la voilure magnifique.

A l’âge de douze ans, nous sortions ce bateau, tous les deux tout seuls, avec l’autorisation des parents. Nous n’allions pas très loin ni même au large mais nous frimions le long des plages, de Mousterlin à Loctudy, en passant par Bénodet et Sainte Marine, le moteur au ralenti car, en principe, nous n’avions pas le droit de hisser les voiles mais tout ce qui est défendu n’est-ce pas le meilleur pour les enfants (et même parfois pour les grands-enfants et les grandes-personnes que nous sommes devenues !).

Nous sortions aussi, en cachette cette fois, la moto du grand frère et même (chut, il ne faudra pas le dire !) la voiture familiale, lorsqu’à la tombée de la nuit le père était rentré. Nous la poussions en dehors du jardin, jusqu’à la route, puis nous partions faire une petite pointe à cent (en ces temps là, les voitures ne roulaient guère plus vite et la circulation n’était pas celle du jour d’aujourd’hui !), sur une ligne droite que nous connaissions bien. Puis contents et fiers de nous, nous rentrions en prenant les mêmes précautions car il n’aurait pas été bon de se faire prendre. De ce temps là peut-être m’est venue l’idée de noter mes compteurs kilométriques…

Ces gens étaient formidables et, bien que le père m’impressionnait un peu, je les aimais beaucoup. Ils étaient formidables et ils avaient beaucoup d’argent… je ne crois pas avoir côtoyé, dans le restant de ma vie des gens comme eux… il y avait beaucoup, beaucoup d’argent mais tout le monde en profitait et ils étaient très estimés dans la région. Malheureusement, l’argent ne fait pas toujours le bonheur ; après une période faste et heureuse, ils ont perdu, tour à tour, quatre de leurs enfants (une leucémie foudroyante sur un jeune de vingt ans ; un accident de voiture, un an presque jour pour jour après, leur enlevait un deuxième fils du même âge ; ils allaient perdre ensuite une fille un peu plus âgée, lors d’un accouchement - les soins n’étaient pas les mêmes qu’actuellement - et puis un troisième garçon d’un cancer…)

Le malheur ne s’arrêta pas là… lorsque celui-ci a trouvé ses victimes, il s’y acharne avec une rare violence. Pour aider les autres à s’investir plus avant dans la vie ils misèrent toute leur fortune et… ils perdirent… faillite complète : vente du bateau, vente de la propriété, liquidation de l’usine… la totale quoi ! Le papa en est mort lui aussi !!!

Notre maison de Quimper sur l’Odet

Grâce au métier de mon père, grâce surtout à la grandeur de ma famille, j’ai toujours vécu dans de grandes maisons, en général à la campagne. Nous habitâmes tout d’abord une maison sur les quais de l’Odet à Quimper, maison que nous partageâmes d’ailleurs quelque temps avec une autre famille. Cette maison possédait un grand jardin et nous n’étions pas toujours des enfants très sages, enfin au sens propre du terme car, même dans nos bêtises, nos parents étaient parfois assez fiers de nous.

Ainsi ce jour où deux de mes frères aînés trouèrent à coup de plombs de carabine les carreaux de la fenêtre de la voisine. Le résultat était merveilleux : juste de tout petits trous du diamètre du plomb, il y en avait plein la fenêtre et mon père était tout fier de leur adresse, malgré les cris désespérés de la voisine qui, derrière sa fenêtre, croyait avoir été prise pour cible. Ils nous ont toujours dit qu’ils essayaient de viser la girouette et que ce n’était pas de leur faute si les plombs ricochaient, chaque fois avec un joli petit sifflement, pour aller se nicher dans les fenêtres des voisins. Mes frères étaient alors de bons tireurs…

C’est aussi dans ce jardin que, jouant aux chevaux (les deux frères me précédant dans l’ordre chronologique - je ne les nommerai pas !) me tirant dans mon char (la poussette de la famille), ce dernier bascula dans un virage un peu brutalement et je fus projeté sur une pierre qui, malencontreusement, se trouvait sur ma trajectoire ; résultat : le bras droit pas moins que cassé et un plâtre qui heureusement n’allait pas trop m’empêcher de travailler car c’était tout juste en début de grandes vacances.

Nous allions aussi, au risque de glisser dans la rivière, jouer sur les grands tas de sable que les bateaux venaient décharger tout au long des quais. Nous y ramassions aussi grand nombre de coquillage.

Nos parents avaient de très bons amis qui habitaient une grande propriété qui était d’ailleurs l’un des premiers châteaux que les touristes pouvaient admirer lorsqu’ils descendaient la rivière sur les fameuses vedettes de l’Odet qui les transportaient de Quimper à Bénodet et qui parfois les poussaient jusqu’aux îles des Glénan.

Nous allions très souvent chez eux, presque tous les jeudis (jour alors de relâche à l’école). Nous nous y rendions à pied et cela nous faisait une bonne marche. Mais, pour nous y rendre, il fallait tout d’abord traverser la rivière. Il existait, en ce temps là, au bout du quai de l’Odet, presque à la hauteur de la rue de Pont l’Abbé, ce que l’on appelait un « passeur » qui, moyennant une obole, nous « passait » la rivière à bord d’une petite rame à godille. Nous revenions toujours de ces visites les bras chargés de fleurs, de cageots de légumes et de fruits.

Que de souvenirs heureux dans cette maison du quai de l’Odet, nos Noëls surtout avec la mise des souliers (sans l’oubli du sucre pour l’âne du Père-Noël) devant la cheminée… la messe de minuit (souvent au collège Saint-Yves pour les aînés) tandis que maman qui avait gardé les plus petits courrait attraper la troisième messe à l’église Saint-Mathieu, notre paroisse… le bol de bouillon et surtout, le matin… l’installation de la troupe Morize, par ordre décroissant, le plus grand derrière, le plus petit devant, face à cette porte du salon derrière laquelle se cachait un spectacle merveilleux car le « Petit Jésus », qui en ces temps-là était mille fois plus jeune et avait du temps devant lui, déballait tous les cadeaux, les montait, les construisait, faisant notre admiration lorsque la porte s’ouvrait.