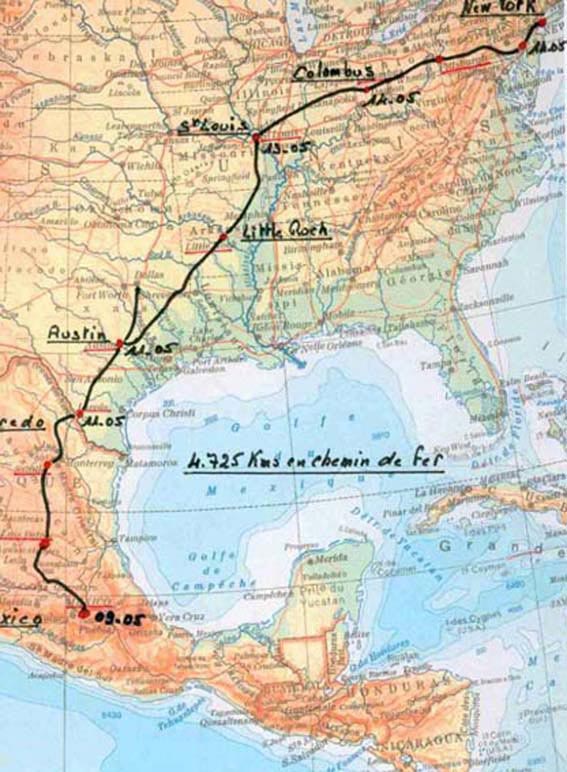

Mexico New York 4725 kms en chemin de fer

Dimanche 10 Mai

On se lève très tôt en chemin de fer. A 6 heures, tout le monde est debout. La promiscuité dans laquelle vivent les habitants du "Petehili" (c’est le nom de notre wagon) nous révèle indiscrètement quelques mystères de la toilette de nos voisines de route. Sauf une ou deux, elles ont toutes de faux cheveux qu’elles rajustent tant bien que mal. Les employés (des nègres) défont les couchettes au fur et à mesure qu’on les abandonne et, à 7 heures, le pullman a repris sa physionomie diurne. On nous apporte du thé sur une petite table, dans notre section et nous déjeunons tranquillement en regardant le paysage qui se déroule le long de la voie.

Nous sommes encore sur le haut plateau mexicain ; le sol est aride et ne produit que cette végétation particulière de pirus, cactus napals, yuccas, à laquelle nous sommes habitués maintenant mais qui, néanmoins, n’a pas cessé de nous paraître étrange. Nous la regardons de tous nos yeux ; nous ne la retrouverons sans doute pas autre part. Les magueys se font rares.

Une ceinture de montagnes entoure la plaine et nous empêche de la trouver monotone. Vers 9 heures du matin, nous passons près d’une chaîne rocheuse très déchiquetée dont les arêtes se détachent brutalement sur un ciel intensément bleu. A St Louis Potosi, arrêt d’une demi-heure ; nous en profitons pour nous dérouiller un peu les jambes sur le quai.

Derrière le train, nous sommes accostés par des marchands d’opales ; nous en achetons quelques-unes mais peu, craignant les rigueurs de la douane américaine ; je regrette de n’avoir pas pris tout un lot qu’on m’offrait pour cinq piastres et que j’aurais sans doute pu avoir pour trois.

Nous quittons la gare dont la ville est peu tentante, construite en plein désert.

De 10 heures à 5 heures, voyage fatigant à travers des immensités sablonneuses. Une poussière terrible envahit notre domicile roulant où cependant tout est soigneusement clos. Portes et fenêtres sont doublées, ce qui n’empêche pas les gens et les choses de se poudrer d’une sorte de farine jaune qui pénètre aussi dans les yeux, dans le nez, dans la gorge et dans les poumons. Et puis, on manque d’air, on étouffe. Enfin, nous subissons quelques heures désagréables qui nous trouvent accablés, somnolents.

Nous sortons de cette pénible torpeur lorsque le soleil a perdu un peu de sa force. D’ailleurs, je crois que nous nous sommes élevés, il y a un peu de fraîcheur, nous sommes près des montagnes ; le train circule déjà dans les premiers contreforts de la Sierra Madre du Nord que nous devons franchir pendant la nuit. Nous avons quelques visions grandioses. Il faut nous dépêcher de jouir de ces aspects car c’est notre dernière soirée au Mexique !

A noter, notre passage au milieu d’un terrain étrange, tout crevassé, presque sculpté que je ne peux comparer qu’à un glacier de terre rougeâtre. Henri ignore comme moi qu’elle peut être la cause de ce phénomène et notre incapacité pour demander des renseignements fait que nous devons nous contenter de regarder sans comprendre.

Nous dînons à Saltillo, repas extra rapide, pas fameux, dans une vilaine salle sombre. En voyage, il faut savoir s’accommoder de tout. Pendant notre absence, les nègres ont fait les lits et, lorsque nous réintégrons notre roulotte, il faut nous coucher faute de place pour nous installer autrement. Mauvaise nuit ; la chaleur nous empêche de dormir.

Lundi 11 Mai

Dans le pullman, on est encore levé plus tôt que la veille car, d’après les indicateurs, on doit arriver à 6 heures à Laredo où se passent les douanes. Nous sommes exacts, premier arrêt à Nuevo Laredo. Là, nous avons affaire à deux agents mexicains qui ne nous causent aucun ennui et se contentent d’un coup d’œil rapide sur nos bagages avant d’y apposer leur timbre de libre sortie.

Nous remontons dans le train qui s’engage sur un pont au-dessus de la rivière frontière : le Rio Grande. Au milieu du pont, nouvel arrêt ; notre wagon est envahi par des fonctionnaires américains qui font subir à tous les voyageurs un interrogatoire en règle. En notre qualité d’étrangers, nous sommes retenus plus que les autres. Il nous faut déclarer nos noms, prénoms, sexes, âges, professions, nationalités, jurer que nous ne venons d’aucun pays infesté par la fièvre jaune, dire où nous allons, etc. … Et, pour conclusion, nous devons verser quatre dollars par tête avant d’entrer aux Etats Unis. Il paraît qu’on nous les rendra à notre sortie si nous nous sommes bien comportés sur le territoire américain. Pendant ce temps, une douanière visite les bagages à main.

Le train repart. Quelques mètres plus loin, troisième arrêt ! C’est Laredo et la visite des colis de fourgons ! Nous pouvons faire mettre nos malles en transit ce qui leur épargne la fouille mais nous n’en sommes pas plus heureux pour cela. Au dernier moment, les douaniers nous appellent. Ils parlent anglais et font de grands gestes auxquels nous ne comprenons rien ; nous voyons seulement notre caisse de souvenirs restée sur le quai : il y a une erreur dans l’enregistrement. D’un autre côté, le chef du train nous presse et, très inquiets sur le sort de notre pauvre caisse, nous sommes obligés de sauter dans notre wagon qui s’est déjà ébranlé.

Nous sommes dans le Texas. En arrière de nous, très près encore, c’est le Mexique. Mais déjà la nature n’est plus la même, la brousse est plus fraîche. Une de nos premières remarques porte sur la séparation très nette qui existe aux Etats Unis entre les blancs et les nègres. Ils ne frayent pas ensemble. Il y a des wagons spéciaux, des salles d’attente consacrées pour les hommes de couleur. Les malheureux sont parqués comme des bêtes mais cet état de choses doit exister depuis longtemps, personne ne semble s’en émouvoir ni s’en étonner. Un coup d’œil jeté dans les wagons de nègres est amusant car ces Messieurs et Dames, vêtus aux modes européennes, ont des tournures étranges. A la Havane, sous les étoffes claires et légères, ils semblaient moins anormaux.

Le pays que nous traversons est plat. Nous voyons encore quelques pirus et quelques cactus mais ces derniers ne sont plus arborescents ; leurs raquettes rampent à fleur de sol. Peu à peu, les arbres grandissent, l’herbe devient plus touffue et plus verte ; elle se sillonne en ruisselets, se creuse de mares, s’émaille de fleurs des champs. Les arnicas oranges, les bourraches bleues, les pâquerettes font un parterre bigarré sur lequel voltigent des essaims de petits papillons blancs qui semblent des fleurs palpitantes. Cela nous fait plaisir de revoir ces choses dont nos yeux étaient déshabitués et qui nous rappellent les campagnes de chez nous avec un luxe, une profusion, un éclat qui nous sont inconnus dans nos climats.

L’air est plus vif et il monte des senteurs exquises de la terre humide.

Beaucoup de bestiaux errent à l’aventure dans la brousse, souvent bien loin des fermes et je pense qu’il fait bon être vache dans le Texas. Liberté complète et nourriture de choix, qu’y a-t-il de plus appréciable pour les bons ruminants que nous voyons étendus nonchalamment dans l’herbe fraîche, à l’ombre des arbres à travers les branches desquels filtrent les rayons de soleil.

Nous rencontrons peu de villages ; les habitations isolées même sont rares, on est dans un pays encore peu peuplé malgré son charme et sa richesse. De loin en loin, nous traversons une toute petite ville très propre, très coquette avec ses cottages de bois sur pilotis enfouis dans la verdure. Les maisons ont des teintes claires, les routes sont herbeuses, bordées de minuscules barrières blanches. On dirait des joujoux d’enfants. Je me souviens d’un livre que j’ai lu il y a bien longtemps et qui est intitulé : "Contes américains". Il évoquait des paysages comme ceux-ci, au milieu desquels vivait tout un monde de petites filles sages aux longues nattes très blondes. Elles avaient toujours des tabliers bien propres, elles couraient et sautaient sans se décoiffer, elles soignaient gracieusement leurs bêtes et leurs fleurs. Je retrouve bien mes impressions d’alors en filant à toute vapeur dans ce pays joli.

San Antonio ! Nous déjeunons d’une manière qui nous rappelle le dîner de la veille, la salle à manger est encore plus petite, plus sombre, plus étouffée, plus peuplée de mouches malgré les grilles épaisses devant chaque ouverture. Les boissons alcoolisées sont interdites dans tout cet Etat ; notre menu, arrosé simplement d’eau fraîche, laisse à désirer.

Austin, capitale du Texas, sur le Rio Colorado qui réveille dans un coin de nos intelligences engourdies de vieux souvenirs géographiques.

Voici maintenant le Rio Brazos ! Après la sécheresse mexicaine, la vue de ces larges rivières nous enchante. Franz y cherche, mais vainement, les crocodiles dont on lui a parlé. Peu satisfaits des expériences faites aux buffets précédents, nous dînons dans le train, repas très simple (cuisiné par le nègre du pullman) que nous pouvons absorber sans hâte et qui est plus appétissant que les nombreux plats des "dinning-rooms". Aussi, pendant la halte à Vallez, pouvons-nous jouir de la merveilleuse soirée qui descend sur le Texas. Sans nous écarter du train, nous sommes en pleine campagne, la nuit est illuminée par des centaines de grosses lucioles !

Mardi 12 Mai

Après m’être endormie très tard, à la station de Palestine, je suis très étonnée de ne me réveiller qu’en plein jour. Ma stupéfaction est encore plus grande en constatant que le train n’a pas bougé pendant mon sommeil. Informations prises, nous apprenons qu’un déraillement s’est produit sur la voie et que nous avons encore une grande heure à attendre avant de pouvoir nous remettre en marche. La ville est jolie mais nous n’osons pas quitter la gare pour aller la visiter ; nous calmons notre impatience en circulant le long du train, tout simplement.

Enfin, nous repartons ; presque aussitôt nous entrons dans les forêts que nous ne quitterons guère avant Saint-Louis. A cette époque de l’année, les verdures ont déjà, dans le Texas, un grand développement sans avoir perdu leur fraîcheur printanière. Nous voyons quelques vieux arbres mais surtout des futaies épaisses, des troncs enchevêtrés par des lianes sous les ramures desquels l’œil ne pénètre pas loin. La terre où les racines puisent leur vie est épaisse, limoneuse et d’un rouge violacé très foncé ; par endroits, on dirait qu’elle est teinte de sang. Pendant des kilomètres et des kilomètres, la forêt est inondée. Les arbres sortent, pressés, d’un vaste étang d’ocre ardente.

Sur les bords du talus qui soulève la voie, il y a encore quelques fleurs surtout d’énormes marguerites pourpres, au cœur grenat, sur lesquelles butinent des papillons de velours noir, grands comme des colibris. Encore la forêt, toujours la forêt ! Ce serait idéal de pouvoir s’arrêter quelques jours ou même seulement quelques heures au milieu de ces bois merveilleux.

Nous ne sommes pas des touristes, nous voyageons pour affaires et le train nous emporte sans nous laisser même le temps de prendre des photographies. Notre train s’est enrichi d’un "dinning-car", c’est là désormais où nous prendrons nos repas de route ; ils sont plus appétissants mais… les dollars vont filer !

Texarcana, ville à cheval sur le Texas et l’Arkansas, à quelques kilomètres de la rivière rouge au-dessus de laquelle nous passons. L’Arkansas est aussi une région forestière mais hélas ! on commence à l’exploiter. Nous voyons des coupes de bois qui nous font mal augurer de l’avenir de ces magnifiques forêts. Arrêt à Little Rock. Nous dormons.

Mercredi 13 Mai

En nous réveillant, nous constatons que le terrain est accidenté ; les forêts escaladent maintenant des collines, descendent dans des vallées, se coupent plus fréquemment de clairières.

Les petites villes sont toujours construites dans le même style de simplicité élégante ; il y a des coins tout à fait charmants où l’on peut rêver d’établir son nid ; les aubépines sont en fleurs ; ici, c’est le vrai printemps !

Il faut nous échapper quelques moments à la contemplation pour confectionner un télégramme renseignant la Compagnie sur nos faits et gestes et aussi pour réunir nos divers bagages à main.

Nous sommes dans le Missouri, nous approchons de Saint-Louis que nous aurions du atteindre douze heures plus tôt.

Pendant plusieurs kilomètres, la voie longe le Mississipi, fleuve majestueux, colossal pour ainsi dire, si large qu’à mille mètres de son embouchure il semble encore un bras de mer.

Saint-Louis ! Ville monstre, océan de fumée, hérissement confus de hautes maisons, de cheminées d’usines, de tours, de clochers ! Bruit, mouvement ! Nous ne quittons pas la gare pendant l’heure et demie que nous y passons mais notre temps est bien employé. A cause de notre ignorance de la langue anglaise, nous éprouvons de grandes difficultés pour faire la moindre chose. Néanmoins, nous arrivons à prendre nos billets, à envoyer le télégramme fabriqué dans le train, à nous procurer des cartes postales et à très bien déjeuner au buffet. Entre autres choses, nous dégustons une entrecôte exquise, du Sauternes de Californie et un fruit découvert seulement depuis cinq ans. On le nomme "grape-fruit" et il est très apprécié des Américains. Il ressemble à un énorme citron. C’est un article de luxe avec lequel nous faisons connaissance par curiosité plus que par gourmandise. Sa nature est excessivement juteuse et fraîche mais son goût serait plutôt amer si on ne saupoudrait pas ce fruit d’une forte dose de sucre.

De Saint-Louis à New York, nous voyageons dans un train de luxe où tout le confort nécessaire aux existences américaines a été réuni. Il y a bains, barbier, sténographe, bibliothèque, machine à écrire. Une femme de chambre est à la disposition des voyageuses, un garçon tailleur repasse les pantalons des messieurs. N’ayant pu trouver de places ordinaires de pullman, Henri est obligé de prendre un salon. Nous y sommes fort agréablement installés, tout à fait comme chez nous.

Dès la sortie de la ville, nous passons le Mississipi ; il est endigué en cet endroit mais encore d’une belle largeur. Franz lui trouve une ressemblance avec la Seine. Nous sommes maintenant dans l’Illinois, la patrie des porcs. Nous coupons cet Etat, de l’ouest à l’est, en laissant sa capitale, Chicago, bien loin au nord. Nous traversons des plaines, pâturages bien frais coupés de petits bouquets de bois. Naturellement, nous voyons des porcs ; il y en a de très gentils, d’un brun doré et soyeux qui nous surprend. Nous en voyons qui ressemblent, pour le poil, à des tigres. Franz est ravi et très intéressé ; il voudrait descendre de chemin de fer pour chasser.

J’écris quelques lignes, nous dînons, le soir tombe. Nous allons passer une heure dans le wagon d’observation, sur la plate-forme extrême nous regardons fuir la voie. Nous marchons avec une telle rapidité que je ne peux contempler les rails, cela me donne le vertige et me fait peur. Et puis on est secoué comme un panier à salade.

Jeudi 14 Mai

Nous avons passé une mauvaise nuit, Franz n’a pas digéré son dîner. Et puis, nous avons croisé plusieurs trains et, chaque fois, nous avons été réveillés en sursaut croyant que nous étions écrabouillés. C’est bon d’aller vite mais il y a des limites ; notre allure est folle !

Quelques arrêts nocturnes, entre autres : Colombus, capitale de l’Ohio ; au matin, Pittsburgh. Toutes ces villes se ressemblent et font de grosses tâches noires dans la campagne radieuse. La Pennsylvanie, partie peut-être la plus industrielle des Etats Unis, reste néanmoins une bien jolie contrée avec ses bois, ses rivières, ses collines et ses montagnes (les Alligantzs) qui nous rappellent en plus grandioses nos Ardennes. Ici, le printemps est tardif, beaucoup d’arbres sont encore en tenue d’hiver ; je reconnais quelques marronniers en fleurs.

Aux environs de Millereek et de Mapleton, c’est tout à fait ravissant ; il y a des gorges sauvages, des pierreries comme dans la haute montagne et, avec cela, de gentilles prairies ; nous coupons et recoupons une rivière qui va toujours en s’élargissant et qui, à Mifflin, un peu avant Harrisburg, est devenue un véritable bras de mer que nous franchissons sur un pont immense.

Nous déjeunons. Le terrain s’aplatit. Remarqué, dans la banlieue de Philadelphie, une foule de petites stations qui desservent des villégiatures charmantes.

Philadelphie ! Nous avons la même sensation de tristesse étouffante qu’à Saint-Louis. Il fait si sombre dans la gare que nous sommes obligés d’allumer notre électricité pendant l’arrêt. Notre train contourne une grande partie de la ville avant de se retrouver dans la campagne.

Jusqu’à New York, le train court d’une seule traite. Nous apercevons Trenton au passage et les tentes du cirque Barnum qui sont dressées à la porte de cette ville. Partout dans les champs, d’immenses affiches ; nous y voyons celle de la Créoline Pearson. La campagne est déparée par ces pancartes monstrueuses. Deux d’entre elles seulement ne jurent pas trop. L’une est un chalet en carton et l’autre des vaches, grandeur nature, découpées et plantées au milieu de l’herbe.

Il pleut ; une petite pluie fine, grise, jette un voile de tristesse sur toutes choses lorsque nous entrons dans la gare de Jersey City. Le train ne va pas plus loin, nous avons fait quatre mille sept cent vingt cinq kilomètres !

Non sans inquiétude, nous nous demandons ce que nous allons devenir, comment nous allons gagner New York. Nous n’avons pas une parole à dire. Le garçon de notre pullman remet notre valise à un commissionnaire et nous n’avons qu’à suivre celui-ci. Il nous conduit dans une sorte de maison où il y a beaucoup de monde ; au bout de quelques minutes, le bâtiment qui nous porte se détache de la rive et se met à flotter. En une vingtaine de minutes, nous avons traversé l’Hudson encombré de navires qui ont l’étrange forme du notre. Nous débarquons dans une gare à la porte de laquelle nous trouvons cabs, voitures, tramways. Se faire conduire à l’hôtel Lafayette est excessivement simple mais assez coûteux. Notre cocher nous demande deux dollars et demi pour une course qui ne lui prend pas plus d’une demi-heure. Mais il n’y a rien à dire, c’est le tarif ; les voitures sont hors de prix à New York.

Nous traversons une petite partie de la ville ; nous voyons les 8ème, 7ème, 6ème et 5ème avenue. C’est dans cette dernière que se trouve l’hôtel Lafayette universellement recommandé aux Français.

Nous prenons possession d’une chambre vaste et propre, bien meublée, donnant sur une cour. Nous avons cabinet de toilette, salle de bain, water-closets et téléphone, enfin tout ce qui nous faut et même davantage. Nous ne nous y arrêtons pas et nous nous hâtons de prendre, au bureau, quelques renseignements sur le bateau qui nous conduira à Buenos Aires et sur le sort de nos bagages.

Personne ne connaît le "Siglinde" et nous ne sommes pas loin de croire à un moment que c’est le vaisseau fantôme ; on consulte des indicateurs, on téléphone aux compagnies de navigation sans résultat. Enfin, après force recherches, on découvre que c’est un bateau de marchandises, un petit cargo qui prend à son bord quelques passagers. Il part d’un quartier excentrique si éloigné que nous ne pouvons songer à faire connaissance avec lui avant l’heure d’embarquement.

Pour nos bagages, nous avons une réponse satisfaisante : on a six colis pour nous mais il nous est impossible de les voir ; ils sont en transit et ne seront livrés qu’au bateau. Nous tentons de sortir avant le dîner. Le froid et la pluie nous ramènent à l’hôtel transis, grelottants malgré nos manteaux d’hiver.

N’ayant rien de mieux à faire, nous dînons. Menu varié, soigné auquel nous faisons honneur et qui nous parait d’autant meilleur qu’il est servi à la française.

Nous nous couchons assez tard après avoir griffonné quelques lettres et un grand nombre de cartes postales.